意大利驻沪总领事馆文化处携手上海图书馆、上海师范大学及意大利特雷卡尼百科全书学院,荣幸呈现陈志坚教授主讲的《马可·波罗<奇迹之书>物质性特征刍议:以法藏MS. Fr. 2810号抄本为例》讲座。

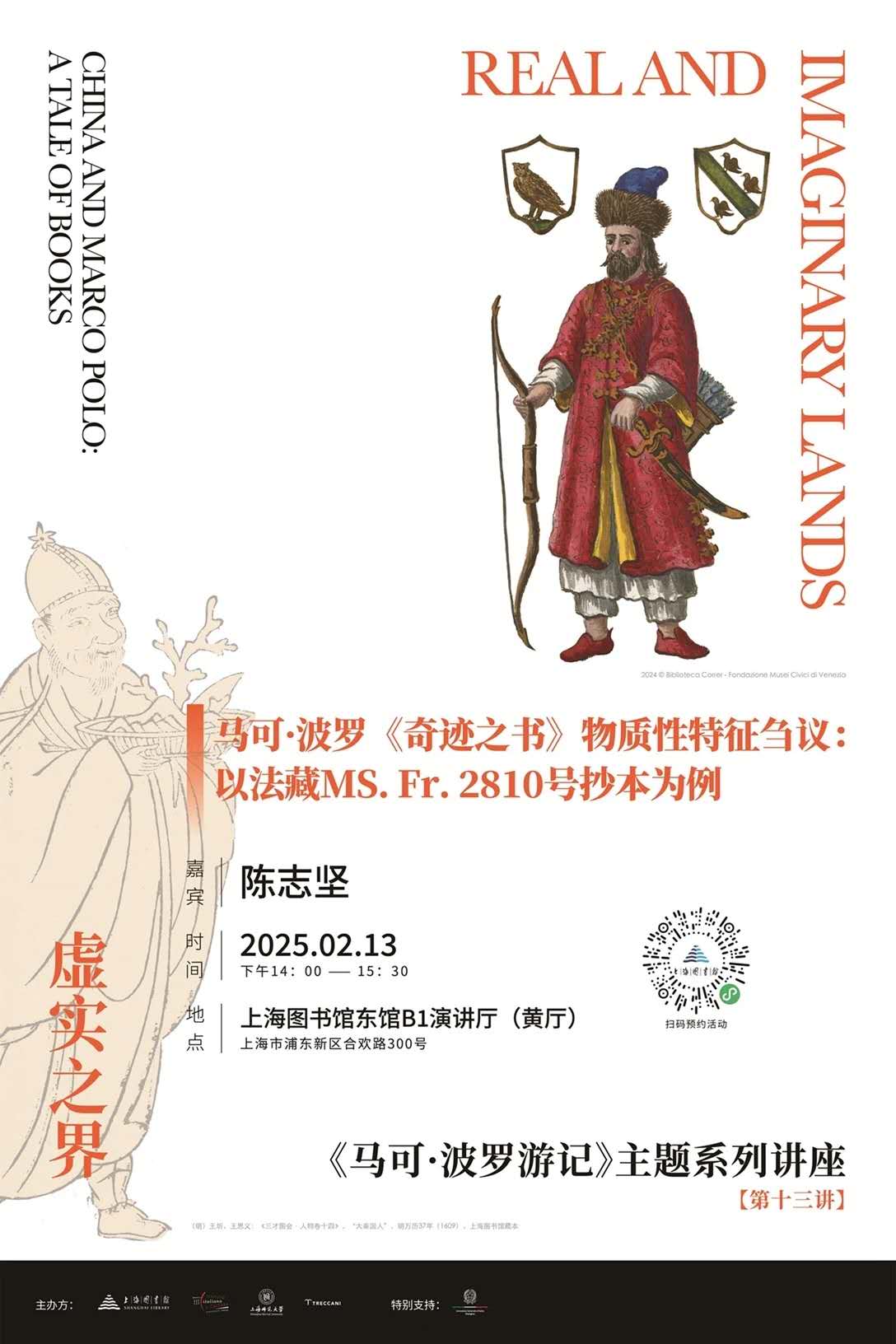

本次活动隶属于《马可·波罗游记》主题系列讲座(2024年9月至2025年3月),将于2025年2月13日(周四)在上海图书馆东馆举行,同期面向公众开放的还有“虚实之界:奇迹之书《马可·波罗游记》主题文献展”(上海图书馆东馆,2024年11月3日至2025年2月28日)。

本讲座以法国国家图书馆藏MS. Fr. 2810号抄本为例,探讨马可·波罗《奇迹之书》的物质性特征及其在中世纪抄本文化中的意义。作为《马可·波罗游记》的重要法文抄本,MS. Fr. 2810不仅承载了文本内容,其物质形态本身更是中世纪抄本制作与知识传播的珍贵见证。通过对抄本制作材料、书写工具、字体特征、内部结构、叶面布局以及图像与装饰的考察,本讲座将揭示14世纪法国抄写员与艺术家在制作该抄本时的意图与心态,展现抄本作为物质实体在知识生产与传播中的重要作用。MS. Fr. 2810的物质性特征反映了中世纪抄本文化的精湛技艺与独特审美。羊皮纸的选择与处理、羽毛笔与墨水的使用、哥特体书写的规范,以及抄本中的分栏设计、首字母装饰与插图叙事,无不体现制制作者对细节的精心雕琢。这些物质特征不仅是技术层面的呈现,更蕴含着制作者对文本内容的理解与诠释。通过对文本与图像的互文性解读,我们可以窥见中世纪法国人对东方世界的想象与认知,以及这种想象背后的历史与文化语境。本讲座旨在通过对MS. Fr. 2810物质性特征的深入剖析,探讨抄本在中世纪知识传播与文化构建中的多重角色。抄本不仅是文本的载体,更是物质文化与视觉艺术的交汇点,其制作与流传过程体现了中世纪社会对知识的态度与价值观。通过对这一抄本的考察,我们得以重新审视中世纪抄本文化在知识生产与传播中的重要意义,并为理解中世纪欧洲与东方世界的文化交流提供新的视角。

陈志坚,首都师范大学历史学院教授,博士生导师。2010年全国百篇优秀博士论文奖获得者,主要研究方向为中世纪古抄本与古文书、中世纪全球史,知识生产与传播等。在《历史研究》《世界历史》《史学理论研究》等刊物上发表多篇学术论文。